Trieste y Eslovenia, agosto de 2014

Miguel Ormaetxea y Lorena Martínez

La moderna autopista que nos lleva desde la frontera italiana próxima a Trieste hacia Ljubljana, la capital de Eslovenia, está bien nutrida de circulación un día entre semana de mediados de agosto de 2014. Muchos camiones, potentes coches alemanes y áreas de servicio amplias y surtidas. Si a eso añadimos los tupidos bosques por doquier, podríamos estar en Suiza. Pero este joven país perteneció al bloque socialista de Este hasta hace muy poco. Y por muy poco se libró de la guerra de los Balcanes y de la destrucción y el empobrecimiento de las otras seis repúblicas en las que se dividió la antigua Yugoeslavia. Ese poco fueron diez días de guerra y 73 muertos. El ejército serbio se retiró a las primeras de cambio, pues se encontró con una resistencia mayor de la esperada y el duro inconveniente de tener que atravesar el territorio croata hostil. Así que dejaron el pequeño territorio entre montes, con poco más de dos millones de habitantes, entre los que afortunadamente no había casi serbios.

En la frontera pagamos los 15 euros por la obligatoria viñeta de paso (400 euros si te pillan sin ella). Los eslovenos le sacan mucho partido a los turistas de paso, especialmente gracias a los 43 kilómetros de costa adriática, la única salida al mar de Eslovenia, que hay que atravesar para llegar a las playas y balnearios de Croacia.

Dejamos atrás un gran monte que sirve de freno a los fríos aires centroeuropeos, para solaz de Trieste y entramos en una extenso y boscoso valle. Aquí libraron una decisiva batalla los ejércitos del naciente Imperio de Bizancio, formado por mercenarios, contra las legiones de una Roma declinante, nos dice nuestro guía italiano Mauricio, que habla esloveno, ininteligible para foráneos (es una lengua de origen eslavo), gracias a una novia que tenía en Ljubljana.

Entramos raudos en la capital y aparcamos en el gran parking subterraneo en el corazón de la ciudad vieja, totalmente peatonal. La gran plaza Kongrestni que da al rio fue el escenario en el que el 25 de junio de 1991 el presidente Kucan dijo su frase: “mañana será un nuevo día”, ante una multitud entusiasta. Y lo fue. Libre de ataduras, Eslovenia ingresó en la Unión Europea y en la OTAN en 2004 y en 2007 en el euro y en Schengen. Y su economía se disparó en flecha: el PIB de Eslovenia creció a una media del 4,5% anual entre 1993 y 2008. Su PIB llegó al 87% de la media de la UE en 2009, cuando la crisis general golpeó aquí también con fuerza. En ese momento, la desigualdad era comparable a la de Escandinavia y la tasa de desempleo era la envidia de sus vecinos. El años pasado fue aún duro, pero los indicadores remontan en esta canícula de 2014. La ciudad vieja, con su rio, su castilla en lo alto, sus alargadas plazas medievales, bulle de turistas. El año pasado Eslovenia recibió 2,2 millones de turistas, para una población total de 2,05 millones, en un territorio ligeramente mayor que la Comunidad Valenciana. “Los salarios son bastantes parecidos a los de Trieste”, nos dice Mauricio. “Emplean su nueva riqueza en las dos pasiones eslovenas: coches alemanes de alta cilindrada y una casita con jardín”.

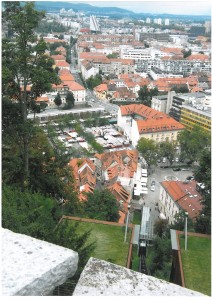

Probamos la comida eslovena en una terraza, con más tendencia a las salchichas y a las sopas, más centroeuropea que en la vecina Italia. Y también algo más barata. Luego Lorena y yo subimos en un pequeño funicular al castillo, desde el que se divisa una amplia panorámica. Más allá de centro histórico, hay una ciudad extensa y moderna, vidrio, cemento y acero.

Pienso que la frontera Este de Eslovenia está a unos mil kilómetros de la frontera de Ucrania, dónde en estos días se libra una peligrosísima guerra civil, en la que Putin juega a aprendiz de brujo. Una vez más en el corazón de la vieja Europa se juega un destino que no concierne tan solo a este desgraciado rincón del Este sino a todos nosotros, demasiado frágilmente protegidos por la riqueza de la Unión Europea y el paraguas militar americano. Tal vez el envidiado progreso de países como Eslovenia, adalid de una transición bastante afortunada, sirvió de acicate en la plaza Maidan de Kiev (“Si quisiera, tomaría Kiev en dos semanas”, le ha dicho Putin a Barroso, aún presidente de la Comisión Europea), a los revolucionarios que se levantaron contra la adscripción de Ucrania a eje asiático que propugna Rusia. Putin haría bien en darse una vuelta, aunque sea como turista, por la vieja ciudad de Ljubljana, con sus pulcras calles medievales y sus prósperas terrazas llenas de turistas (también rusos). Rusia supone el 4% del PIB mundial (dos billones de dólares, muy cerca del de Italia) y la EU suma más de 13 billones, que unida a Estados Unidos se acerca a los 30 billones. ¿Cuál de los dos bloques podría aguantar mejor una guerra económica? Putin conoce bien estas cifras y las desprecia arrogante, pero no las pierde de vista. No es bueno aislar a la segunda potencia nuclear del planeta. Y los rusos de Ucrania deben ser escuchados cuando callen las armas.

Trieste, la punta de diamante

El autobús de línea que nos trae del aeropuerto a la ciudad de Trieste hace un largo recorrido, una parte del mismo por la carretera de la costa y los acantilados que sedujeron a Rilke. Hay muchos bañistas tomando el sol de la tarde en minúsculos balnearios de guijarros batidos por un mar azul. Se apiñan incluso en las aceras y en los parques, extendiendo las toallas y los cuerpos en el reducido espacio que deja la costa adriática.

Tomamos un estudio modesto, pero amplio, en el mismo centro de las callejuelas del barrio viejo. Está cayendo la tarde, bellísima de luz casi otoñal, cuando entramos deslumbrados en la Piazza de Unita d’Italia, la más grande de Europa abierta al mar. Sus magníficos edificios neobarrocos fueron edificados en su mayor parte bajo la dominación austrohúngara, que duró nada menos que casi siete siglos.

Tras la Primera Guerra Mundial, Trieste pasó dos veces a soberanía italiana, no sin antes sufrir la ocupación nazi y luego a las tropas del Mariscal Tito. De ambas desgracias dan fe un pequeño campo de exterminio, con su cámara de gas volada en la retirada nazi, el único Lager que hubo en Italia. Y otro lugar no menos escalofriante, en las afueras de la ciudad: un sarcófago de oxidado hierro y una cruz formada por vigas de acero, que taponan la sima de una antigua mina de carbón, en las afueras de la ciudad. Fue utilizada para tirar allí, vivos pero encadenados, los cuerpos de cientos de partisanos, amalgamados con material de guerra y luego más víctimas, opositores a la ocupación yugoeslava. Cuando las americanos liberaron definitivamente Trieste y su región, prefirieron no escarbar ni investigar demasiado en tan siniestro pasado. Ellos fueron los que pusieron el enorme tapón de hierro y el pequeño monumento. Nadie sabe ni por aproximación cuantos cuerpos yacen en la negra tumba de carbón.

La Piazza tiene a ambos lados dos terrazas de majestuosos cafés, con un interior de maderas nobles y esa inimitable pátina del tiempo. Tomarnos dos vinos blancos de Friùli con artísticos aperitivos ensartados en largos palillos, mientras el último rayo de sol baña la enorme plaza, es uno de esos placeres que merece el viaje. Luego salimos al Molo Audace, donde las parejas se sientan a ver como unos improvisados artistas presentan un breva espectáculo de cante y baile, mientras la espuma de azules y blandas olas baña las escalinatas. El tiempo parece pararse en una rara magia surcada de gaviotas.

Lorena y yo tiramos fotos con nuestros móviles. Recuerdo el cercano tiempo en el que cargaba con un pesado equipo. Ahora compartimos al momento fotos y espectaculares panorámicas con nuestra familia en España. El Gran Canal por el que paseaba James Joyce está ya en sombras. Aquí escribió, entre otras obras, la melancólica “Dublineses”, con aquella mujer que llora el amor perdido de su juventud, al regreso de una fiesta de Navidad, mientras “nieva sobre los vivos y sobre los muertos”. Pero también en esta ciudad están los pasos y los versos de Rainer Maria Rilke, de Umberto Saba, los lugares profusamente citados por Italo Svevo o las cavilaciones de Sigmund Freud.

Entre los altos acantilados está el blanco castillo de Miramare contra el azul brillante del Golfo de Venecia, mandado a construir por Maximiliano de Habsburgo, del que saldría para ocupar el lejano trono de Emperador de México, el sueño que terminó ante un oprobioso pelotón de ejecución. Ante los soldados que le apuntaban, el orgulloso Habsburgo, cuya familia gobernó el centro de Europa durante siglos, se echó la poblada barba hacia atrás, para mostrar nítido el pecho. “Muero por la libertad y la independencia de México. Deseo que mi sangre sea la última que se derrame en este desgraciado país. Perdono a todos”. Pero la descarga no acabó con él, cayó al suelo y murmuró: “hombre, hombre!”. El oficial tuvo que darle tres tiros de gracia. Hoy los brumosos jardines y las mojadas estatuas adolecen de la falta de presupuesto del municipio. En ningún lugar del histórico monumento se menciona el trágico final de su constructor.

Links: trieste.excursions@gmail.com

www.triestetransporti.it